Le patrimoine mondial en Suisse

Née de la volonté de protéger des biens naturels et culturels, la Convention du patrimoine mondial, établie en 1972, a été ratifiée par la Suisse en 1975.

La Convention

La mise en œuvre de cette Convention en Suisse implique la coopération entre l'Office fédéral de la culture (OFC), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). L'OFC gère les aspects culturels du patrimoine mondial, l'OFEV se concentre sur les sites naturels, et le DFAE gère les relations internationales. La Commission suisse pour l'UNESCO conseille également la Confédération dans ses interactions avec l'UNESCO.

Sites inscrits en Suisse

Ouvrage Trésors de l'UNESCO en Suisse réalisé par l'association WHES

La Suisse compte 13 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Parmi eux, 9 sites culturels, placés sous la compétence de l’Office fédéral de la culture :

Inscription : 2016

Le Corbusier est l'un des acteurs majeurs du phénomène d'internationalisation de la production architecturale, qui a marqué le XXe siècle et transformé le paysage urbain dans le monde entier. L'universalisme est inséparable de sa pensée, de sa vie et de son œuvre.

Cette inscription sérielle transnationale comprend des bâtiments et sites retenus pour leur exemplarité en Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, au Japon et en Suisse. Sur les 17 objets inscrits, deux se trouvent en Suisse: La Villa “Le Lac” Le Corbusier à Corseaux et "l'immeuble Clarté" à Genève.

© Olivier Zimmermann

Inscription : 2011

Les "sites palafittiques" sont des vestiges d'habitations situés dans des régions lacustres ou marécageuses, qui datent de 5000 à 500 avant J.-C. Ce bien du Patrimoine mondial intègre 111 sites dans six pays (CH, IT, DE, FR, AT, SI), qui sont représentatifs des plus de 1000 sites palafittiques connus dans l'Arc alpin. La Suisse compte 56 sites inscrits, répartis dans 15 cantons. Les vestiges palafittiques bien conservés permettent d'appréhender concrètement le développement des anciennes sociétés agricoles et le quotidien de l'époque. Ils fournissent des informations importantes pour la compréhension de l'être humain, de l'environnement et du climat.

Lien UNESCO

Lien sites palafittiques

Inscription : 2009

Un esprit d'entreprise marqué par le progrès et allié à une volonté de justice sociale et d'hygiénisme ont généré dans ces villes jumelles un urbanisme et une architecture en adéquation parfaite avec les besoins évolutifs de l'industrie horlogère. Les lieux de production et de vie sont étroitement imbriqués pour répondre à des besoins de rationalité, d'économie mais aussi de qualité de vie pour les ouvriers. La conservation de l'intégrité et de l'authenticité du tissu urbain ancien ainsi que la continuité dans la tradition et l'innovation de leur industrie sont remarquables.

Lien UNESCO

Lien La Chaux-de-Fonds / Le Locle

Inscription : 2008

Cette ligne ferroviaire historique traverse les Alpes suisses et relie la station grisonne de Thusis à la ville de Tirano, en Italie. Sur un trajet spectaculaire de 128 km, on compte 55 tunnels et galeries couvertes et 196 viaducs et ponts. Ces réalisation architecturales et de génie civil, parfaitement intégrées dans le paysage, témoignent de l'audace et du savoir-faire des pionniers du rail. Elles ont permis de désenclaver les Alpes centrales au début du XXe siècle et font de ce paysage un ensemble technique, architectural et paysager exceptionnel.

Le chemin de fer rhétique des lignes Albula et Bernina en Suisse relie deux itinéraires historiques à travers les Alpes : la ligne de l'Albula (67 km) et la ligne de la Bernina (61 km). Ces voies comprennent tunnels, galeries, viaducs et ponts. Ouvertes en 1904, elles ont désenclavé les Alpes centrales, ce qui a durablement influencé la vie en montagne. Les lignes illustrent une synergie entre architecture, génie civil et environnement. Elles incarnent le succès du chemin de fer dans le développement socio-économique au début du XXe siècle.

Lien UNESCO

Lien chemin de fer rhétique

© LPm – Vincent Bailly

Inscription : 2007

Dès le XIIe siècle et sous l’impulsion des moines, les côteaux de Lavaux sont défrichés pour y planter et cultiver la précieuse vigne. Progressivement, des générations de vignerons façonnent une exceptionnelle mosaïque de plus de 10'000 terrasses soutenues par 450 km de murs en pierre. Dans cet environnement contraint, la population s’adapte et se regroupe dans 14 petits villages vignerons bien préservés. Le vignoble en terrasses de Lavaux illustre ainsi de manière remarquable le fruit d’une interaction équilibrée entre l’Homme et la Nature, sur près de 1'000 ans justifiant son inscription comme paysage culturel vivant sur la Liste du patrimoine mondial.

Lien UNESCO

Inscription : 2000

Le site de Bellinzone comprend les trois châteaux de Castel Grande, Montebello et Sasso Corbaro. Bellinzone doit sa fondation à sa situation géographique stratégique, qui permettait de contrôler les principales liaisons alpines avec le nord de l'Italie. Au XVe siècle, les Visconti ont érigé la grande muraille à partir de Castel Grande dans l'intention d'édifier un immense barrage militaire dans la vallée, faisant de Bellinzone une grande place-forte frontalière. L'ensemble constitue un témoignage des plus significatifs de l'art des fortifications alpines au Moyen-Âge.

Inscription : 1983

Berne a été fondée au XIIe siècle sur une colline ceinturée par l’Aar. La capitale fédérale s’est développée selon un principe urbanistique spécifique et clair. Les bâtiments de la vieille ville, qui datent de diverses périodes, comprennent notamment de nombreuses petites ruelles, des caves, des tours, ainsi que des arcades du XVe siècle et des fontaines du XVIe siècle. Si la majeure partie de la ville médiévale a été rénovée au XVIIIe siècle, elle a toutefois conservé son caractère original et la richesse de son architecure, tout en s'adaptant aux exigences d'une ville moderne et vivante.

Lien UNESCO

Lien vieille ville de Berne

Inscription : 1983

Le couvent de Müstair, fondé par Charlemagne vers l'an 800 dans une vallée des Grisons est resté authentiquement médiéval. L'église est l'une des rares constructions de l'époque carolingienne à être parvenue jusqu'à nous presque intacte. Ses fresques du IXe siècle et ses peintures des XIIe et XIIIe siècles témoignent de l'apogée du christianisme médiéval. L'imposante tour de la Planta, construite en 957, est le monument le plus ancien de la région alpine. La vie monacale continue de marquer ce lieu de culture et de recherche archéologique.

Lien UNESCO

Lien couvent de Müstair

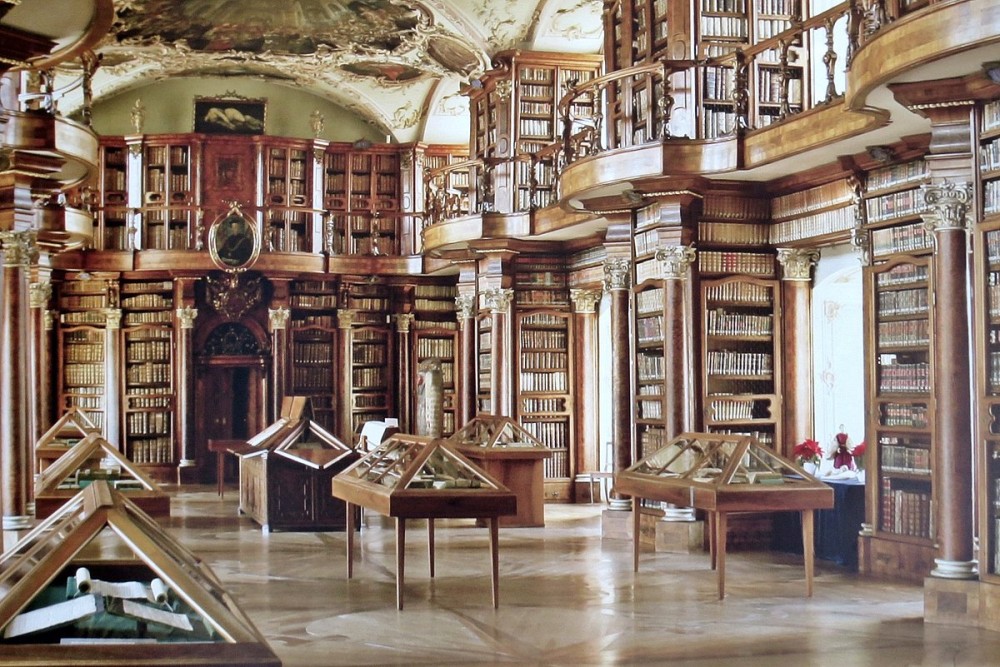

Inscription : 1983

L'Abbaye de Saint-Gall est un véritable joyau dans la plus pure tradition européenne. C'est ici, où le moine irlandais Gall s'installe en 612, que se développe, à partir du VIIIe siècle, un centre culturel européen de grand prestige. Sa bibliothèque renferme d'importants vestiges de la culture occidentale depuis l'Antiquité tardive, notamment le plan du monastère de Saint-Gall. Les Archives abbatiales avec un unique trésor de chartes, documentent le riche patrimoine foncier du monastère dans la région du lac de Constance. Avec sa cathédrale et sa bibliothèque, cet ensemble architectural est emblématique du style baroque tardif dans lequel a été construit le domaine conventuel, sécularisé en 1805.

Lien UNESCO

Lien abbaye de St-Gall

Les autres sont des sites naturels, sous la compétence de l’Office fédéral de l’environnement :

Inscription : 2021

Ce bien en série transnational formé de 93 espaces protégés répartis sur 18 pays, représente un exemple exceptionnel de forêts tempérées anciennes et primaires répandues sur un continent entier. Le hêtre se distingue par son adaptabilité aux différentes conditions climatiques et géographiques. Avec des arcbres âgés de plus de 170 ans et une superficie totale de plus de 1000 hectares, les deux réserves forestières des Valli du Lodano, Busai e Saladino (TI) ains que celle de la Bettlachstock (SO) constituent un précieux réservoir génétique non seulement pour les hêtres, mais aussi pour de nombreuses espèces animales et végétales associées et dépendantes de ces habitats.

Lien UNESCO

Inscription : 2008

Cette zone montagneuse compte sept sommets de plus de 3000m, dont le Piz Sardona. Elle s'étend sur 300 km2, à la jonction des cantons de Saint-Gall, de Glaris et des Grisons.Une ligne visible sur près de 40 km permet de voir que, suite à la collision continentale, des roches plus anciennes (de 250 à 300 millions d'années) sont remontées et ont passé par-dessus des roches plus jeunes (35 à 50 millions d'années) - c'est le "chevauchement principal de Glaris". Ce site géologique a une valeur pédagogique et scientifique exceptionnelle pour la compréhension et la tectonique des plaques.

Inscription : 2003

Cette montagne de forme pyramidale se dresse entre deux bras du lac de Lugano, au Sud du Tessin. Elle offre une vue splendide sur le lac et la région mais, surtout, renferme une richesse paléontologique exceptionnelle. Il y a 239-243 millions d'années, on trouvait ici un lagon au climat subtropical. Les recherches menées depuis plus de 150 ans ont mis au jour des fossiles de reptiles marins, poissons, d'invertébrés, d'insectes et diverses espèces de plantes, faisant du Monte San Giorgio le meilleur témoin de la vie marine au Trias et la principale référence pour les découvertes futures de fossiles marins de cette moyen période dans le monde.

Inscription : 2001

Ce site englobe l'impressionnant Grand glacier d'Aletsch, le plus long d'Eurasie, et trois sommets mythiques : l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. C'est l'un des paysages de haute montagne les plus spectaculaires au monde, en symbiose dynamique avec les paysages culturels environnants. Au-delà de ses qualités esthétiques, ce bien est exceptionnel pour la richesse des informations qu'il apporte sur la formation des montagnes et des glaciers, les changements climatiques actuels ainsi que les processus écologiques et biologiques illustrés notamment par de superbes successions végétales.

Devoirs et préservation

La Suisse s'engage à préserver les biens d'exception sur son territoire pour les générations futures. La Convention s'appuie sur le cadre législatif des États signataires. En Suisse, la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ainsi que les dispositions cantonales et communales concernant la protection de la nature et du patrimoine jouent un rôle essentiel. D'autres lois et règlements, notamment dans l'aménagement du territoire, contribuent aussi à sa mise en œuvre.

Les sites inscrits au patrimoine mondial doivent répondre à des exigences fondamentales. Des lacunes subsistent dans la coordination des systèmes de gestion des sites, la protection des environs des sites et la compréhension du système international et national du patrimoine mondial par les parties prenantes. Pour combler ces lacunes, l'OFC, l'OFEV et le DFAE ont élaboré un plan d'action Patrimoine mondial Suisse 2016–2023, en collaboration avec les cantons et les sites concernés. Il vise à renforcer la protection, la gestion et la compréhension des biens inscrits, tout en favorisant la coordination entre les acteurs impliqués.